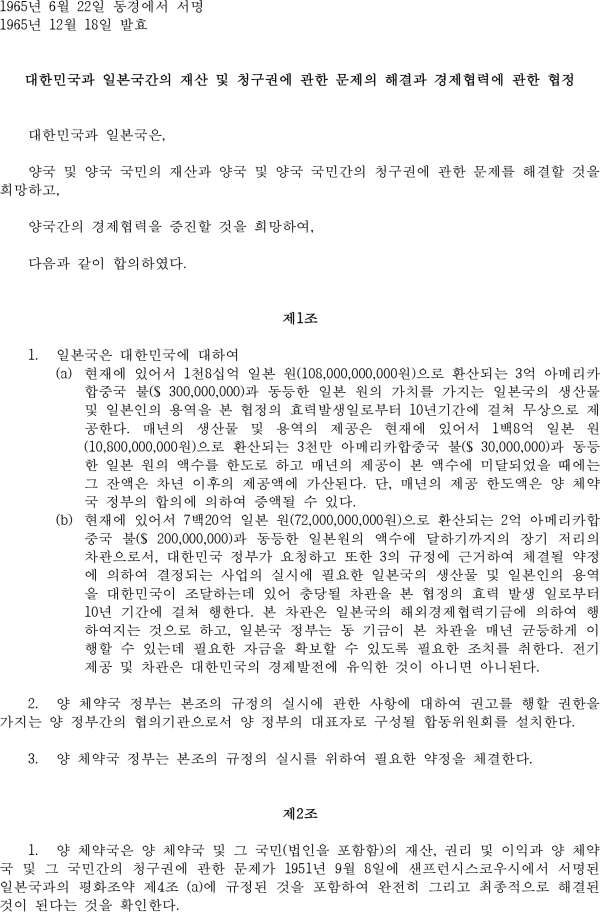

정부의 ‘강제징용 대법원 판결 관련 정부입장’ 발표에 대해 한일 과거사 갈등이 다시 악화하고 있는 가운데 과거 ‘최종 해결’이 명시된 한일 청구권 협정(사진)이 있어도 개인이 입은 손해에 대한 배상 책임은 '상존'하는 것으로 해석된다는 주장이 나왔다.

사단법인 화해평화연대 이사장인 전수미 변호사는 7일 국회에서 기자에게 “우리는 (1965년 한일간) 청구권 협정은 단지 국가 간의 채무관계를 정치적 합의에 의해 해결하기 위한 것이지, 불법적 식민지배로 피해를 입은 국민 개개인의 손해배상 채권은 합의에 포함되지 않는다고 해석하고 있다”며 “그러나 일본 측은 국가 간은 물론 양국 국민 간의 청구권 문제에 대해 완전하고 최종적으로 해결됐으며 어떠한 주장도 할 수 없다는 입장이다”라고 말했다.

이어 “국제법적으로 국가 간의 협약만으로 국민 개인의 강제징용 사기업에 대한 채권까지 소멸시키는 것은 받아들이기 어렵기에, 일본 측의 주장은 납득할 수 없다”고 비판했다.

과거 독일의 전범기업 배상 책임 판결이나 일본의 중국 및 동남아시아 청구권 협상에서도 개인에 대한 배상 책임이나 이에 따라 청구권은 소멸되지 않는다는 게 국제법상의 관례이다.

더구나 2차대전 승전국인 미국의 전후 패전국 관리체계에서도 개인에 대한 배상 책임은 인권적 차원에서 국가가 대신할 수 없다는 법리가 주류인 것으로 알려져 있다.

호사카유지 세종대학교 대양휴머니티칼리지 대우교수는 7일 MBC ‘2시 뉴스외전’과의 인터뷰에서 “1965년 한일간 청구권 협정엔 ‘배상’이라는 부분은 없었다. 2018년 한국대법원이 피해자들의 손을 들어 준 것도 1965년 한일간 청구권 협정에서 (국가간이든 개인간이든) 배상이라는 부분은 전혀 다뤄지지 않았기 때문”이라면서 “이번에는 ‘65년 한일 청구권 협정에서 모두 끝났다’는 일본 정부의 입장을 한국 정부도 인정해서 논란이 계속되고 있는 것”이라고 설명했다.

호사카유지 대우교수는 “1965년에 한일간 청구권 협정으로 모두 끝났다는 것이 일본 정부의 기본 입장”이라며 “전범 기업이 기금 출연에 참여하면 배상이라는 것을 인정하는 것이고 일본 정부의 논리가 무너지기 때문에 일본은 절대 못한다”고 강조했다.

더구나 민법상으로도 특정 개인에 대한 배상을 제3자가 본인의 의사에 반하여 배상할 수 없도록 규정하고 있어 한국의 기업들이 일본 기업들을 대신하여 배상하는 것은 인정되지 않는다고 명시하고 있다.

대한민국의 현행 민법 제469조제1항은 “채무의 변제는 제삼자도 할 수 있다. 그러나 채무의 성질 또는 당사자의 의사표시로 제삼자의 변제를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다”고, 제2항은 “이해관계 없는 제삼자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못한다”고 규정하고 있다.

한국과 일본은 지난 1965년 12월 18일 ‘대한민국과 일본국간의 재산 및 청구권에 관한 문제의 해결과 경제협력에 관한 협정’을 발효시켰다. 이 협정 제1조에 따르면 일본은 한국에 3억 달러를 무상으로, 2억 달러를 차관으로 제공한다. 당시 한국과 일본의 경제 규모를 고려하면 이 액수도 최소한 ‘푼돈’으로 볼 수는 없지만 문제의 조항은 제2조제1항이다.

제2조제1항은 “양 체약국은 양 체약국 및 그 국민(법인을 포함함)의 재산, 권리 및 이익과 양 체약국 및 그 국민간의 청구권에 관한 문제가 1951년 9월 8일에 샌프런시스코우시에서 서명된 일본국과의 평화조약 제4조 (a)에 규정된 것을 포함하여 완전히 그리고 최종적으로 해결된 것이 된다는 것을 확인한다”고 규정하고 있다.

이와 관련, 국민의힘 주호영 원내대표는 7일 국회에서 개최된 원내대책회의에서 “세계 주요국가로 성장한 우리 대한민국 정부가 과거에 맺은 국제 협정을 깨고, 국제법을 어길 수는 없다”며 일본측 입장을 두둔했다.